水素がもたらす金属の劣化現象として「水素脆化(すいそぜいか)」が知られています。

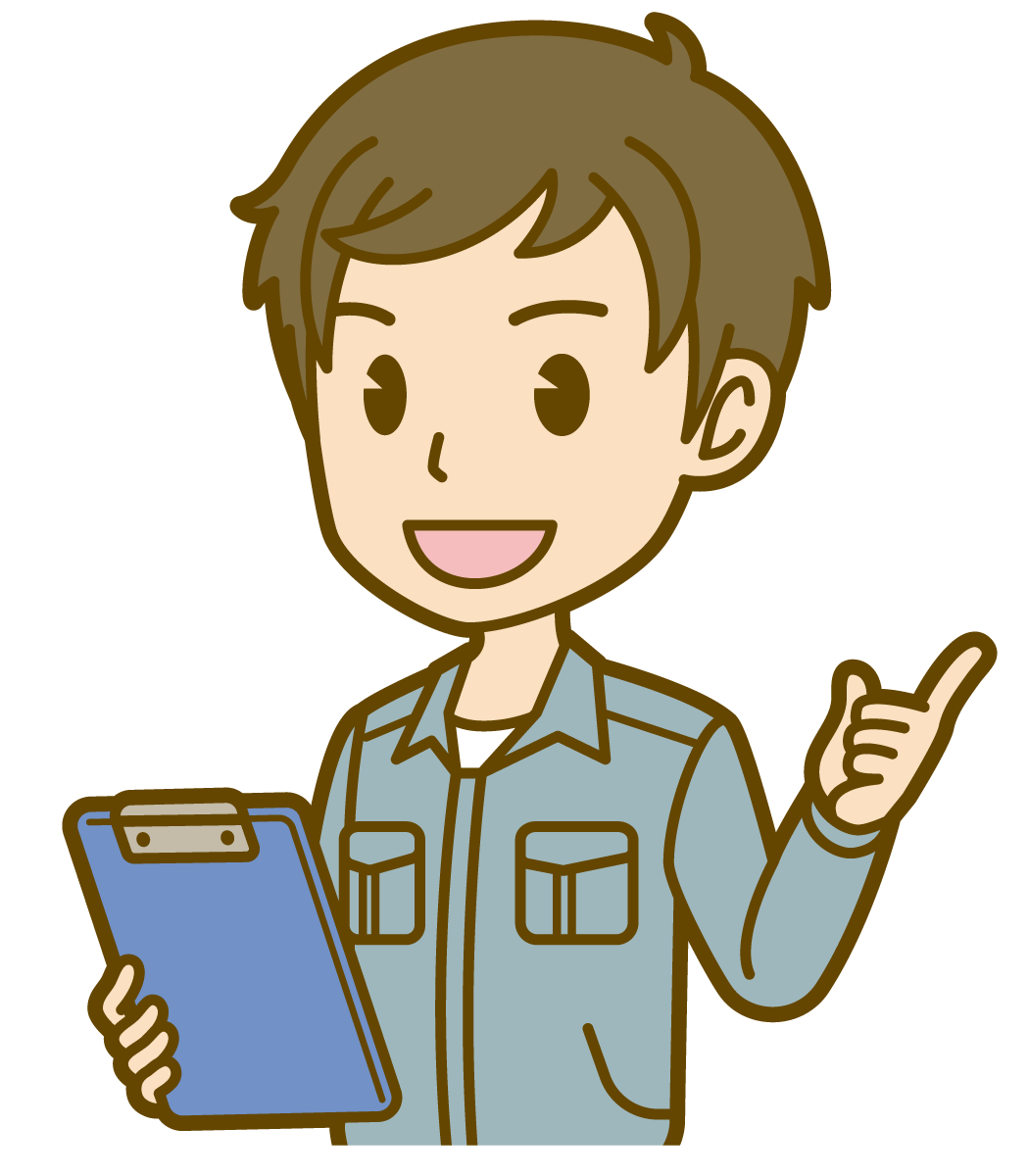

水素脆化は、金属内部に水素が入り込むことで起こります。水素脆化を起こした金属は強度が低下するため、低い応力下で破壊を起こす危険性があります。

日本ではいま水素利用社会の構築が進められていますが、金属設備が水素と接触する機会が増えつつあります。そのため、エンジニアは水素脆化の知識を持っておくことが大切です。

本記事では、水素脆化について知らないエンジニアのために、水素脆化の基礎知識を分かりやすく解説しています。

- 水素脆化を起こした金属で起こること

- 水素脆化のメカニズム

- 水素脆化の対策

この記事は、現役の材料エンジニアが書いています!

この本を参考にしています↓↓

水素脆化とは?

どのような現象なのか

水素脆化(すいそぜいか)は、金属の内部に水素が侵入し、水素が金属の機械的性質を低下させる現象を言います。

脆化は“もろくなる”ことを意味します。水素脆化は、まさに金属が陶器のようにもろくなる現象です。

金属の脆化現象としては低温環境下で起こる「低温脆化」が有名ですが、この水素脆化は雰囲気中の水素が関与する脆化現象となりなます。

金属で水素脆化が起こる現象は、古くから知られています。1960年代にはNASAが水素脆化による水素貯蔵タンクの破壊事故を経験しており、そこから水素脆化の研究が盛んに行われるようになりました。

水素脆化は鉄、銅、アルミニウムなどのほとんどの金属で起こりえる現象であり、「水素環境脆化」や「水素脆性」とも呼ばれています。

あわせて読みたい関連記事↓↓

水素脆化で起こること

水素脆化した金属ではどのようなことが起こるかと言うと、次のようなことが起こります。

ここで一度、金属の性質について整理しておきましょう。

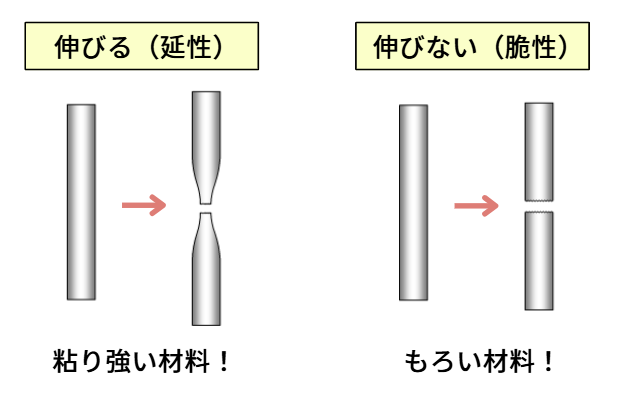

金属は普通、引っぱったときに伸びる性質を持っています。この性質は「延性(えんせい)」と呼ばれ、材料のもろさや粘り強さにかかわっています。

どういうことかと言うと、いま、材料を強い力で引っぱり続けたとします。材料には応力が生じます。

材料は伸びていき、限界の応力を超えたときに材料が破断します。破断するまでの間、伸びて破断に抵抗するような材料=粘り強い材料ということになります。

逆に伸びることなく、突然プツッと破断してしまうような材料=もろい材料となります。このように材料のもろい性質のことを「脆性」と言います。

材料に延性や粘り強さがあるおかげで、実際の機械や構造物では衝撃的な荷重を受けたとき、急速に破壊することがなくなります。材料の延性や粘り強さは、装置の安全性にかかわっていると言えます。

なお、材料の粘り強さのことを「靭性(じんせい)」と言います。

ここで一つ宣伝させてください!

通信講座でものづくりの勉強をしてみませんか?

「ものづくりの知識を高めたい」、「わかりやすい教材で勉強したい」と思っている方はJTEX通信講座がおすすめです。資格を取りたいときにもJTEX通信講座が役立ちます。

次の記事で詳しく説明していますので、ぜひご活用ください!

では水素脆化した材料はどのような状態になるかと言うと、材料の延性や靭性が低下します。

これにより、普通の状態であれば延性を示していた材料であっても、強い応力が生じたときに脆性的な破壊を起こします。

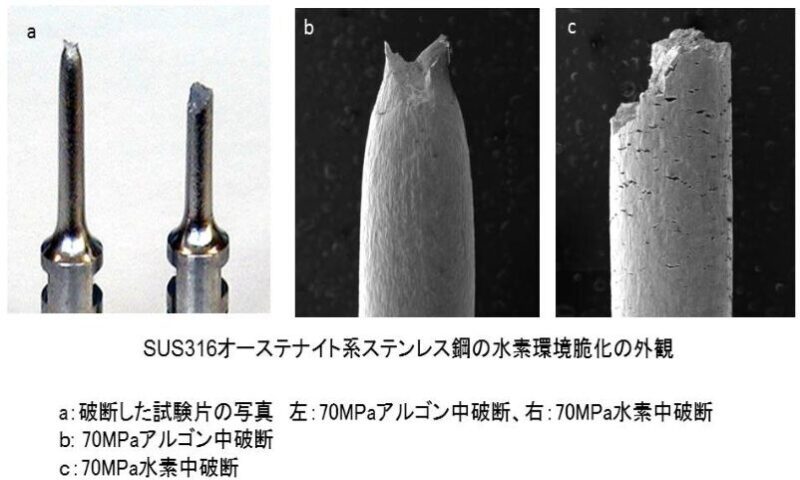

下の写真は、水素脆化していない材料(b)と水素脆化した材料(c)の比較写真です。低ひずみ速度引張試験(SSRT)と呼ばれる試験により、材料を水素雰囲気中とそうでない雰囲気(アルゴン雰囲気)中でゆっくり引っぱり、破断させたときの写真を示しています。水素脆化した材料は伸びがなく、脆性的に破断しているのが分かります。

また水素脆化した材料は、通常よりも低い破壊応力で破壊します。

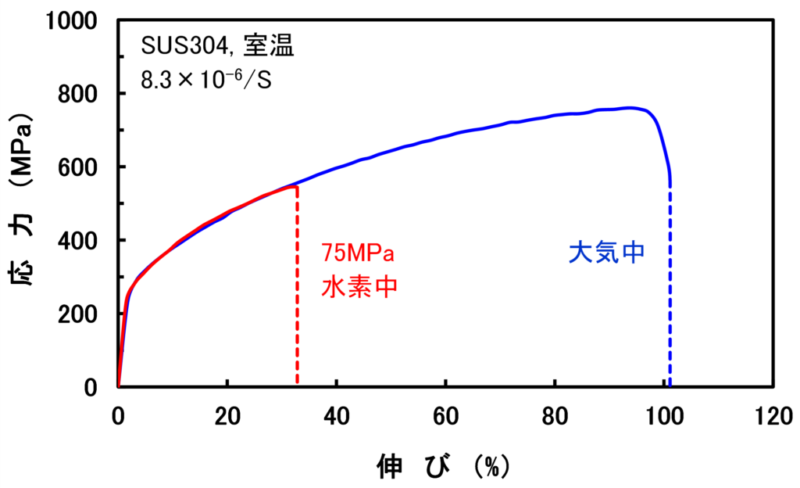

下の図は、汎用的なステンレス鋼であるSUS304を大気中と水素中でそれぞれ引張試験し、得られた応力ー伸び線図です。材料を引っぱり、ある伸び量の時点で発生した応力と、破断時の応力を知ることができます。

青い線を見て分かるように、大気中では約800MPaの応力が加わったときに材料が破断しています。一方で赤い線を見て分かるように、水素中では約550MPaの応力で材料が破断しています。このように、水素脆化した材料は低い応力で破壊します。

水素脆化した材料で起こるもう一つの特徴的な現象は、遅れて破壊がやってくるという点です。

先ほど示した応力-伸び線図を見て分かるように、通常は伸びと応力が増大し、応力が限界値を超えたときに材料が破壊します。発生している応力が低く、一定(静的)であれば材料は破壊することはありません。

しかし水素脆化した材料は、静的状態の応力下で突如破壊することがあります。材料を使用して時間が経ってから破壊を起こすため、「遅れ破壊」とも呼ばれます。

このように水素脆化は材料の強度低下をもたらし、材料に致命的な損傷を与えます。

機械や構造物などでこれが起こった場合、大きな事故や災害をもたらす危険性があります。そのため、水素と接触する金属設備では水素脆化に注意する必要があります。

水素脆化のメカニズム

では、水素脆化はどのようなメカニズムによって起こるのでしょうか。

水素脆化は、大きく4つのステップをたどって起こります。

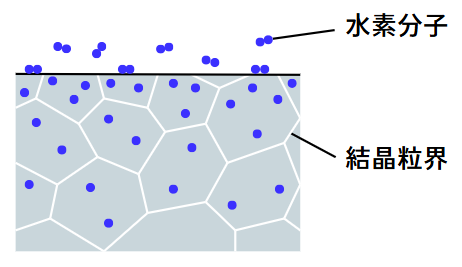

① 水素が金属に固溶し、拡散する

金属の周囲に水素分子があるとき、水素分子が金属表面に物理吸着します。

その一部が乖離し、水素原子として化学吸着します。さらにその一部が固溶熱を超えて金属内部に侵入し、固溶します。

金属内部に固溶した水素は、金属格子のすき間を拡散します。水素は全元素の中でもっとも小さな原子をもつ元素であるため、金属中の原子のすき間を自由に動き回ることができます。

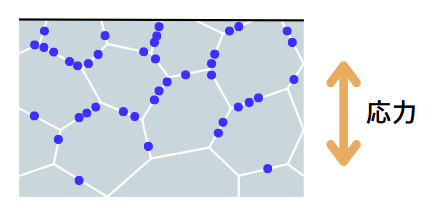

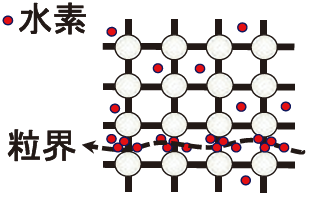

②原子配列が乱れたサイトに水素が捕獲される

金属は結晶構造体であり、金属原子が規則正しく配列した結晶構造となっています。

しかし転位や原子空孔により、原子配列が乱れた箇所(サイト)が存在します。また析出物、介在物、ボイドなどが存在し、それらの界面や結晶粒界なども原子配列が乱れたサイトとなります。

金属に固溶した水素は拡散途中で、原子配列が乱れたサイトに捕獲(トラップ)されます。

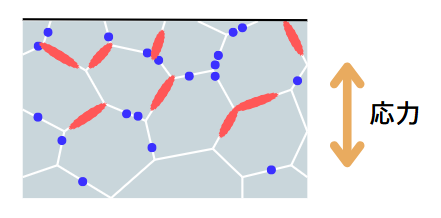

③水素が凝集してボイドが形成される

実際の機械や構造物では、応力が負荷された状態で使用されます。金属が塑性変形をともなっている場合、金属結晶中に空孔が作られます。

トラップされた水素は空孔に凝集して空孔ー水素クラスターとなり、ボイドを形成します。

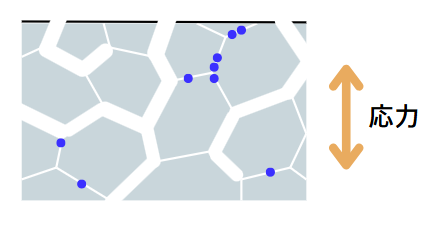

④き裂が成長・伝搬する

応力の負荷とともにボイドはき裂となって成長し、伝搬していきます。最終的に金属は破壊を起こします。

これが水素脆化のメカニズムです。と言っても、水素脆化はいまだ詳しいメカニズムの解明に至っていません。

水素はもっとも小さい原子であり、拡散速度が速く、その動きを捉えるのが難しいからです。ただし、今のところは次の3つの説が有力な水素脆化のメカニズムとして唱えられています。

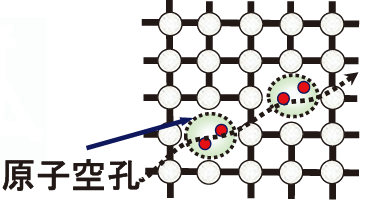

有力説1:格子脆化説

格子間に固溶した水素が鉄同士の原子間結合力を低下させ、微視的なき裂の発生や進展を促進し、大域的な破壊をもたらす。

有力説2:水素助長局所塑性変形説

水素が転位の発生や移動を助長し、局所的な塑性変形を促進して延性破壊をもたらす。

有力説3:水素助長ひずみ誘起空孔説

塑性変形によって生じた空孔が水素によって安定化し、空孔がクラスター化して凝集し破壊を助長する。

(画像引用元:山陽特殊製鋼技報第22巻『鉄鋼材料の水素脆化研究における基盤構築と最近の展開』)

どの説が正しいかは、今のところ決着が付いていません。多くの研究者が追求しているところであり、今後の解明が期待されます。

水素脆化の対策

高まる水素脆化の懸念

ここまで解説してきたように、水素は金属内に侵入して金属を劣化させてしまう恐ろしい存在です。

しかし水素自体は、有害な物質ではありません。

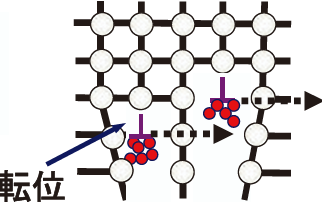

燃やしてもCO2などの温室効果ガスが発生しないことから、化石燃料に代わる次世代のエネルギー源として注目されています。そして日本では今、水素利用社会の構築が進められています。

水素利用社会の実現に向け、水素を燃料とした燃料電池自動車(FCV)や、FCVに水素を供給するための水素ステーションなどが今後普及するものと思われます。そこでは水素を輸送したり、貯蔵したりするための金属設備が必要となります。

そのため、これらの金属設備には水素脆化に対する安全性が求められます。

- 水素製造装置

- 水素圧縮機

- 水素蓄圧器

- 水素冷却装置(プレクーラー)

- 水素充填機(ディスペンサー)

特に水素ステーションでは、水素が圧縮機によって82MPaもの高圧状態に圧縮されるため、金属に多大な負荷が生じます。

高圧水素ガス環境では、金属は通常の場合よりもき裂の進展速度が早まるため、水素脆化による破壊の危険性が増すとされています。

さらにFCVへの水素充填時は、水素タンクの温度上昇を防ぐために水素がマイナス40℃にまで冷却されます。

金属は低温環境でも脆化することが知られているため、これらの金属設備では低温脆化と水素脆化の両方の対策が求められます。

水素脆化の対策方法

では、水素環境に晒される金属はどのように水素脆化対策する必要があるのでしょうか。

何度も言うように、水素脆化を起こさない金属は存在しません。どの金属も水素環境では水素脆化を起こす危険性があります。

ただし、これまで盛んに行われてきた研究によって水素脆化を起こさない条件があることが解明されています。

そのため、水素環境では水素脆化を起こさない条件のもとに金属を使用することが前提となっています。

使用条件は高圧ガス保安法などの法令や基準で定められているため、設備の製造者はそれに従って設計、材料選定を行う必要があります。

ここでは、基本的な水素脆化対策の考え方について述べたいと思います。

以下は、基本的な水素脆化対策の方法です。

これらのことについて、詳しく解説したいと思います。

① 高強度鋼を使用しないこと

鉄鋼材料は、機械や構造物においてもっとも多く適用されている材料となります。

鉄鋼材料の場合、強度が高い材料ほど水素脆化が起こりやすいことが知られています。そのため、水素ガス設備などでは高強度鋼の使用が避けられています。

具体的には、引張強さが1,200MPaを超えると、水素脆化による材料特性の低下が顕著になります。過去には建築分野で1,300MPa級高力ボルト(F13T)の水素脆化による遅れ破壊が多発し、製造禁止となったこともあります。

高圧水素ガス設備では、引張張強さが900MPa以下の低合金鋼を使用するなどの対策が取られています。

② 水素脆化感受性が低い材料を使用すること

水素脆化感受性とは、水素脆化の起こしやすさのことです。

これまでの研究によって、水素脆化感受性は材料の種類によって異なることがわかっています。水素脆化感受性が低い材料であれば、水素ガス環境化でも使用が可能となります。

水素脆化感受性が低い材料を以下に紹介します。なお、ここで紹介する材料は使用を推奨するものではないため、ご注意ください。

高圧ガス保安法などの法令や基準では、設備の条件ごとに使用可能な材料が例示されています。実際に材料を選定するさいは、それらの法令や基準等を確認するようにしてください。

SUS316

SUS316は、高ニッケル(Ni)・高モリブデン(Mo)系のオーステナイト系ステンレス鋼です。

SUS304と並ぶ代表的なステンレス鋼としても知られています。

SUS316は炭素含有量や製法の違いなどにより、SUS316L、SUSF316、SUSF316Lなどの種類があります。これらの材料は水素環境中の疲労限度が大気中と同程度で、水素の影響が少ないことが認められています。

SUS316の水素脆化感受性が低い理由は、ニッケル当量の高さにあります。ニッケル当量とは材料成分から求められる指数のことであり、水素脆化感受性の指標として活用されています。

ニッケル当量(質量%)=12.6×C+0.35×Si+1.05×Mn+Ni+0.65×Cr+0.98×Mo

高圧ガス保安法では、SUS316のニッケル当量ごとに使用できるガス設備の条件が定められています。

| 常用の圧力(82MPa)における常用の温度 | SUS316のニッケル当量 |

|---|---|

| -45~250℃ | 28.5以上(伸びが42%以上にあっては、26.9以上) |

| -10~250℃ | 27.4以上(伸びが42%以上にあっては、26.9以上) |

| 20~250℃ | 26.3以上 |

SUS316の強度や硬さは比較的低い部類に入りますが、圧縮水素の蓄圧器、液体水素が通る配管・弁など、多くの部位に採用されています。ただし、冷間加工して使用することや溶接することはできません。

なお、同じオーステナイト系ステンレス鋼でもSUS304は高圧水素ガス設備には使用できません。SUS304は塑性変形したときにマルテンサイト組織に変態し、結晶構造が変化するためです。

あわせて読みたい関連記事↓↓

SCM435

SCM435は、クロム(Cr)とモリブデン(Mo)を主要成分とした低合金鋼です。代表的な機械構造用鋼としても知られています。

SUS316ほど水素脆化感受性は高くないものの、900MPa程度の高い強度を有することから、蓄圧器用の材料に採用されています。

高圧ガス保安法では、超音波探傷試験により傷、割れ等の有害な欠陥がないものに限り、常用の圧力が40MPa以下での使用が認められています。

SUH660

SUH660は、析出硬化型のオーステナイト系ステンレス鋼です。耐熱性が非常に高く、使用温度が700℃のガスタービンや蒸気タービン用の材料としても知られている材料です。

この材料は1,000MPaを超える高い強度を持ち、耐水素脆化特性も良好です。設計上、SUS316では強度や硬さが不足するディスペンサーや、水素圧力計器用部材などに採用されています。

高圧ガス保安法では、固溶化熱処理を965~995℃で実施し、時効処理をしたものに限り、常用の圧力が82MPa以下、常用の温度が-253~120℃での使用が認められています。

SUH660は高いポテンシャルを持つ材料ですが、ニッケル含有量が約25%と高いために高価であるというデメリットがあります。

XM-19,TPXM-19

XM-19とTPXM-19は、どちらも窒素強化型の高強度オーステナイト系ステンレス鋼です。先に紹介した3材料はJIS材ですが、本材料はASME材となります。

本材料は耐水素脆化特性に優れると同時に、SUS316よりも高い強度を有しています。圧縮水素や液体水素が通る配管や弁で採用されています。

高圧ガス保安法では、常用の圧力が82MPa以下、常用の温度が-253~200℃での使用が認められています。

なお、日本製鉄は本材料と同等成分の「HRX19」を高圧水素ガス設備用材料として販売しています。

C3604,C3771

C3604とC3771はどちらも、黄銅に鉛を添加した銅合金です。別名「快削黄銅」と呼ばれ、切削性に優れた銅合金としても知られています。

本材料は高い耐食性を持ち、耐水素脆化特性にも優れるため、水素チャンバーのハーメチックコネクタで採用されています。

高圧ガス保安法では、常用の圧力が25MPa以下、常用の温度が-40~100℃での使用が認められています。

A6061-T6

A6061-T6は、Al-Mg-Si系アルミニウム合金です。

本材料は耐水素脆化特性が高く、高圧水素中のSSRTや疲労試験において大気中と特性に大差がないことが確認されています。35MPaのFCV用圧縮水素容器に採用されています。

おわりに

本記事では、エンジニアの方々に「水素脆化」の重要性を知っていただきたく、その現象や対策等を解説してきました。

あまり金属材料に詳しくない方でも理解できるよう、なるべく難しい用語を避けて執筆しました。そのため、中には物足りなさを感じた方もおられるかもしれません。

そこで根本的な金属材料の知識を身に付けたい方や、より専門的な水素脆化の知識を学びたいという方に役立つ書籍を掲載しておきます。

きっとあなたのエンジニアスキル向上につながりますので、ぜひ参考になさってください。