ステンレス鋼は普通の鋼と違い、高い耐食性をもつ鋼です。

耐食性とは「腐食のしにくさ」のことですが、ステンレス鋼はその耐食性の高さから多くの部品に使用され、機械や構造物の耐久性向上に役立っています。

しかしステンレス鋼は種類が多く、それぞれ材質も異なるため、扱うときに悩む人が多いのではないでしょうか。

本記事では、ステンレス鋼の種類と材質についてわかりやすく解説しています。ステンレス鋼がさびない理由や使用上の注意点などが分かりますので、ぜひ最後までご覧ください!

この記事は、現役の材料エンジニアが書いています!

本記事の作成で参考にした本↓↓

ステンレス鋼とは?

ステンレス鋼とは、どのような金属のことなのでしょうか。

日本産業規格(JIS)では、ステンレス鋼について次のように定義しています。

ステンレス鋼の定義:

クロム含有率を10.5%以上、炭素含有率を1.2%以下とし、耐食性を向上させた合金鋼

出所:鉄鋼用語(製品及び品質)|JIS G 0203:2009

このように、ステンレス鋼は成分的に見ると、10.5%以上のクロム(Cr)を含有し、なおかつ炭素(C)の含有率を1.2%以下に抑えた鋼となります。

鋼とは?

ここで一旦、鋼についておさらいしておきましょう。

鋼とは、鉄と炭素の合金のことです。鉄は炭素を含むと硬くなる性質があるため、炭素を加えることによって鉄を強化したものが鋼です。

一般的な鋼は「炭素鋼」とも呼ばれ、炭素の含有率が高いほど、硬くて高強度な材料となります。通常、炭素は0.02%から2.1%の範囲内で加えられます。

この鋼に対し、さらに他の合金元素が加えられると、より鋼の性質がアップします。そのような鋼は「合金鋼」と呼ばれます。

例えば、SCM440に代表される機械構造用合金鋼は、クロム(Cr)やモリブデン(Mo)などの合金元素を含有させることで強靭性をアップさせた合金鋼です。

電磁鋼板と呼ばれる合金鋼は、合金元素としてケイ素(Si)を含有させることで優れた磁気特性を持たせた合金鋼です。

このように、合金鋼は普通の鋼(炭素鋼)にはない材料特性があります。ステンレス鋼もそんな合金鋼の一種であり、クロムを多めに加えたことで耐食性を向上させた材料です。耐食性については次に詳しく解説します。

あわせて読みたい関連記事↓↓

ステンレス鋼の特徴

ここでは、ステンレス鋼がもつ特徴について解説していきます。

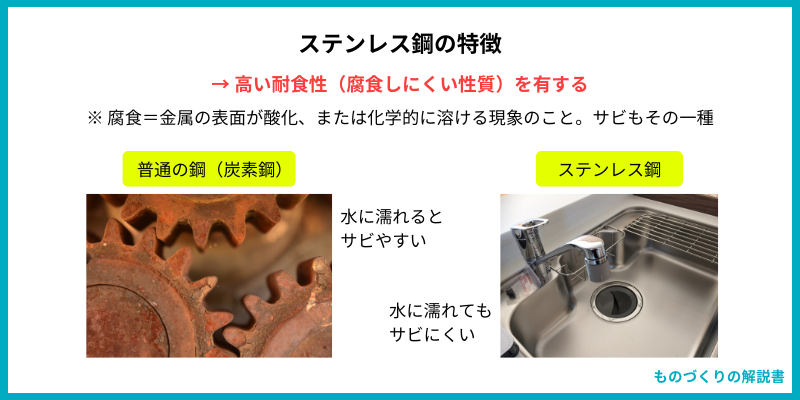

ステンレス鋼の最大の特徴は、高い耐食性を有することです。

先ほど、ステンレス鋼の定義の中でも出てきましたが、ステンレス鋼は「耐食性を向上させた合金鋼」です。この耐食性の高さこそがステンレス鋼の最大の特徴であり、この材料の魅力でもあります。

ここで耐食性とは、「腐食しにくい性質」のことです。「腐食」とは、金属の表面が酸化、もしくは化学的に溶けることによって失われていく現象のことを言います。

例えば、鉄(鋼)でできた釘やボルトなどを外に放置していたら、赤茶色に錆(さび)ていた、という経験をされたことはありませんか?このような錆も、腐食によって発生する現象です。

鉄は、一般的に腐食が起こりやすい金属です。そのため、炭素鋼のような普通の鋼は何も対策していないと、どんどん腐食が進みます。腐食した鋼は見た目が悪いだけでなく、強度の低下や破壊などをもたらします。

しかし、ステンレス鋼はそんな腐食が起こりづらい性質を持ちます。外に長期間放置していてもさびず、ピカピカの状態を保ちます。

ちなみに、ステンレス鋼は英語で「Stainless Steel」と書きます。「Stainless」には「さびない」という意味があり、ステンレス鋼という名前はさびないことが由来となっていることが分かります。

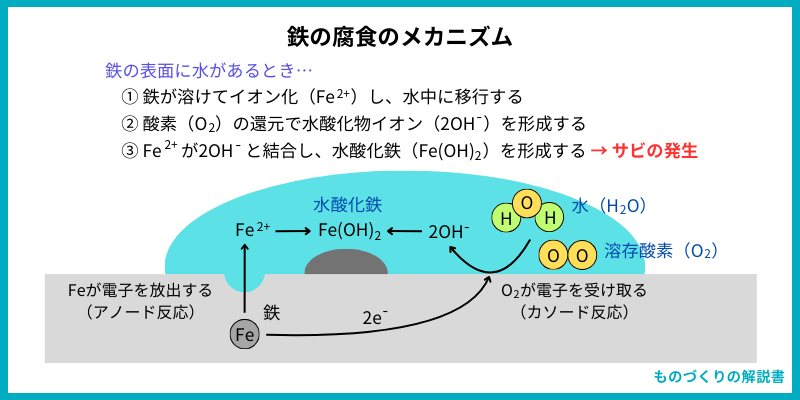

腐食が発生するメカニズム

ここでは、金属で腐食が発生するメカニズムについて解説します。

腐食は、金属元素が電子を失ってイオン化し、酸素や水と反応して酸化している状態のことを指します。

金属の表面に酸素(O2)と水(H2O)が存在すると、それらと金属との間で電位差が生じ、金属元素が電子を放出します。電子を放出した金属元素はイオン化し、水に溶け出すことで酸素と結合し、酸化が起こります。

酸化した部分はもろいため破壊し、金属が失われていきます。これが腐食の発生メカニズムです。

つまり、金属の表面に酸素と水があると、腐食が起こります。水は大気中にも存在するため、鋼は大気中に置かれるだけで腐食が起こります。そのため、外で長年放置された鋼製の釘やボルトは赤茶色にさびています。

鋼が塩化物イオン(Cl–)に晒された場合、腐食のスピードが早まります。塩化物イオンは海水に含まれるため、何も対策していない鋼を海水で使用することはできません。

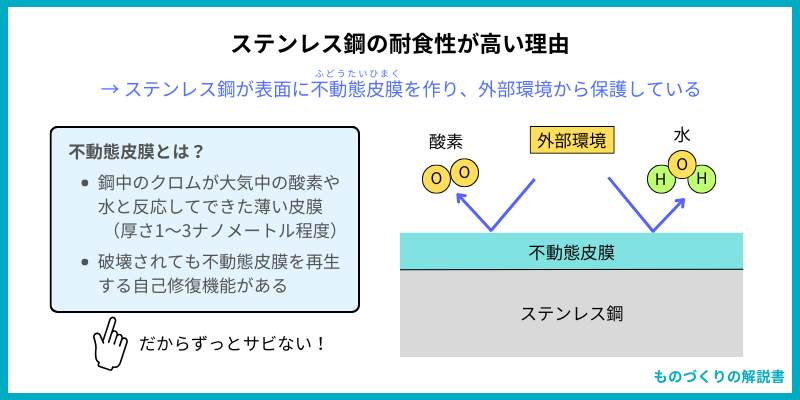

ステンレス鋼の耐食性が高い理由

では、ステンレス鋼はなぜ腐食が起こりづらいのでしょうか。

ステンレス鋼が腐食しづらい理由は、クロムによって作られる酸化皮膜が腐食を防いでいるためです。

ステンレス鋼は、鋼中にクロムを10.5%以上含有しています。このクロムにより、鋼の表面にクロム酸化皮膜が形成されます。この酸化皮膜を「不動態(ふどうたい)皮膜」と言います。

不動態皮膜は1~3nm(ナノメートル)程度の薄さで、ステンレス鋼全体が薄いフィルムでコーティングされたような状態になっています。この不動態皮膜が鋼中への水や酸素の侵入を防ぎ、腐食を防いでいます。

これがステンレス鋼の耐食性が高い理由ですが、高い耐食性を発揮させるため、ステンレス鋼には「固溶化処理」が施されています。

固溶化処理とは?

固溶化処理とは、析出物を金属の基地中に溶け込ませるための熱処理のことです。

ステンレス鋼の固溶化処理では、合金元素が固溶する温度(1050℃など)に加熱し、水などで急冷する操作が行われます。

固溶化処理されていないステンレス鋼では、主にクロム炭化物などの析出物が結晶粒界中に析出します。クロム炭化物は、鋼中のクロムと炭素が結合したものです。

クロム炭化物が析出すると、クロム濃度が低い領域である「クロム欠乏層」ができます。ステンレス鋼が耐食性を発揮するためにはクロム濃度を10.5%以上とする必要があるため、クロム欠乏層があると耐食性が落ちてしまいます。

そのため、ステンレス鋼ではこのような有害な析出物が生成しないよう、固溶化処理が行われます。炭素の含有率も耐食性と関係があり、炭素の含有率が低いステンレス鋼ほど耐食性が高くなります。

それ以外の特徴

ステンレス鋼は優れた耐食性を有するだけでなく、優れた耐熱性も有しています。

耐熱性とは、熱に対する強さのことです。

普通の鋼は熱に弱く、500℃などの高温環境に晒されると著しく強度が低下し、高温酸化や高温腐食なども起こります。そのため、高温になるような場所で使用することができません。

一方のステンレス鋼は耐熱性を有しており、特に、のちほど紹介する「オーステナイト系ステンレス鋼」は500℃を超える高温環境下でも強度が低下しづらい性質があります。

高温酸化や高温腐食も起こりにくいため、ステンレス鋼は高温になる場所でも使用することができます。

ステンレス鋼の種類

ステンレス鋼は、組成や組織の違いなどによってたくさんの種類が存在します。

主要なステンレス鋼の規格であるJIS G 4304(規格名称:熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)には、約60種類ものステンレス鋼が規定されています。そんな数が多いステンレス鋼も、大きく次の5つに分類することができます。

- フェライト系ステンレス鋼

- オーステナイト系ステンレス鋼

- マルテンサイト系ステンレス鋼

- オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼

- 析出硬化系ステンレス鋼

この5つ分類は「ステンレス鋼に現れる主要組織の違い」をもとにして分類したもので、基本的なステンレス鋼の分類となります。

ここで組織とは、材料内の相や結晶構造の状態によって現れる結晶様式のことです。ステンレス鋼ではフェライト、オーステナイト、マルテンサイトの3つの組織が出現します。

以下で詳しく見ていきましょう。

① フェライト系ステンレス鋼

フェライト系ステンレス鋼は、常温でフェライト組織を示すステンレス鋼です。

他のステンレス鋼はクロム以外の合金元素を含有しているのに対し、フェライト系ステンレス鋼はクロムを主成分としています。18%Crが基本的な組成となっています。

フェライト系ステンレス鋼の特徴は、安価でありながら高い耐食性を示すことです。

クロム以外の合金元素を含有していない分、他のステンレス鋼よりも安価となっています。耐食性については、オーステナイト系ステンレス鋼に劣りますが、比較的良好な耐食性を示します。

「SUS430」は、代表的なフェライト系ステンレス鋼として知られています。本鋼種は一般的な耐食用部材として使用されており、特に厨房機器に広く使用されています。

その他、自動車の排気系部品や家電機器にもフェライト系ステンレス鋼が活用されています。

② オーステナイト系ステンレス鋼

オーステナイト系ステンレス鋼は、常温でオーステナイト組織を示すステンレス鋼です。

クロムとニッケルを主成分としたステンレス鋼であり、18%Cr-8%Niがオーステナイト系ステンレス鋼の基本的な組成となっています。

オーステナイト系ステンレス鋼の特徴は、耐食性よし、耐熱性よし、機械的性質よしのオールマイティな材料特性をもつことです。そのため、ステンレス鋼の中ではもっとも使用されている鋼種になります。

オーステナイト系ステンレス鋼の耐食性は、ステンレス鋼の中では高い部類にあります。一方で、塩化物イオンがある環境で荷重を受けているときは、応力腐食割れの発生に注意する必要があります。

機械的性質面ではほどよい強度があり、高温強度にも優れています。そのため、高温部材への使用にも適しています。また、延性があって成形性に優れるため、プレス加工用の部材にも向いています。

「SUS304」は、代表的なオーステナイト系ステンレス鋼として知られています。フォークやスプーンなどの食器をはじめ、食品貯蔵設備、建築用品、医療用品、機械部品など、幅広い用途に使用されています。

「SUS316」も、SUS304と同様に有名なオーステナイト系ステンレス鋼です。SUS316はモリブデンを含有しており、SUS304よりも耐食性が優れますが、SUS304よりも高価となっています。

③ マルテンサイト系ステンレス鋼

マルテンサイト系ステンレス鋼は、常温でマルテンサイト組織を示すステンレス鋼です。

主成分はクロムのみで、13%Crがこの鋼種の基本的な組成となっています。ただし、他のステンレス鋼よりも多くの炭素を含有しています。

マルテンサイト系ステンレス鋼の特徴は、高い強度と耐摩耗性をもつことです。

本鋼種の組織は、焼入れによって硬いマルテンサイト組織となっています。そのため、フェライト系やオーステナイト系と比べて強度と耐摩耗性が優れています。耐食性については、ステンレス鋼の中でもっとも低い鋼種となります。

「SUS410」は、代表的なマルテンサイト系ステンレス鋼として知られています。包丁やナイフなどの刃物には、マルテンサイト系ステンレス鋼がよく使用されています。

その他、シャフトや軸受などの機械構造用部品にも使用されています。

④ オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼

オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼は、常温でオーステナイトとフェライトが混在する組織をもつステンレス鋼です。組織内に2つの相をもつことから、別名「二相系ステンレス鋼」とも呼ばれています。

本鋼種のクロム含有率は高く、25%程度あります。その他にニッケル、モリブデン、窒素を含有しており、ステンレス鋼の中では特に高合金の組成となっています。

オーステナイト・フェライト系ステンレス鋼の特徴は、塩化物イオン環境下でも優れた耐食性を示すことです。

耐食性を表す指標の1つである「耐孔食指数(PERN)」が一般的なオーステナイト系よりも高いため、塩化物イオンが存在する環境でも腐食を起こしにくい特性をもちます。また、オーステナイト系の弱点である応力腐食割れへの耐性も高いというメリットがありまです。

一方、合金元素の含有量が多いことから材料費は高価であり、本鋼種の利用はまだまだ進んでいません。

「SUS329J4L」は、代表的なオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼として知られています。海水が当たる油井や橋梁などの部材に活用されています。

⑤ 析出硬化系ステンレス鋼

析出硬化系ステンレス鋼は、組織内に金属間化合物を析出させて硬い組織としたステンレス鋼です。

本鋼種はニッケルとクロムを基本的な組成とし、鋼種に応じて銅、アルミニウム、ニオブなどが添加されています。

析出硬化系ステンレス鋼の特徴は、耐食性を落とさずに強度に優れることです。

析出硬化系ステンレス鋼は、アルミニウムや銅などの金属間化合物が基地中に微細析出しているため、非常に硬い金属組織となっています。同じように高硬度材であるマルテンサイト系ステンレス鋼は耐食性が低い欠点がありましたが、析出硬化系ステンレス鋼はこれを克服しています。

「SUS630」は、代表的な析出硬化系ステンレス鋼として知られています。シャフト類やタービン部品などに使用されています。

ステンレス鋼の弱点

ステンレス鋼は高い耐食性を有するとは言え、その特性は万能ではありません。一定の条件が揃うと腐食を起こすことがあるため、注意が必要です。

ステンレス鋼にはいくつかの腐食形態がありますが、代表的な腐食形態を次に示します。

「全面腐食」は、金属の表面が全面的に腐食される形態の腐食現象です。塩酸や希硫酸などの化学薬品に晒されたときに起こります。

「孔食」と「すき間腐食」は、塩化物イオンなどのハロゲンイオンを含む環境下で起こる腐食現象です。ハロゲンイオンによって不動体被膜が局部的に破壊され、その部分が優先的に腐食されることで進行します。局部的に腐食が起こることから、前述の全面腐食に対して「局部腐食」と呼ばれます。海水には塩化物イオンが多く含まれているため、海水は局部腐食を起こしやすくさせます。

「応力腐食割れ」は、オーステナイト系ステンレス鋼で起こりやすい腐食現象です。環境中に塩化物イオンなどが存在する条件と、材料に引張応力が作用する条件が複合したときに起こります。

いずれの腐食現象も一定の条件や環境下で発生する腐食現象であり、ステンレス鋼を使用するときは、腐食が発生し得る要因を調査した上で使用することが大切です。

おわりに

本記事では、ステンレス鋼について解説してきました。

たくさんのことを述べてきましたが、本記事で述べたことはステンレス鋼に関する初歩的な部分です。ステンレス鋼は奥が深いため、もっと実践的なことを知りたい方は専門書を読まれることをオススメします。

筆者オススメの専門書を紹介しますので、ぜひ手に取って読んでみてください!